想我苦哈哈的一生(追加收錄電影《白日夢冒險王》原著短篇小說) | 美妙體態瑜珈在你家 - 2024年11月

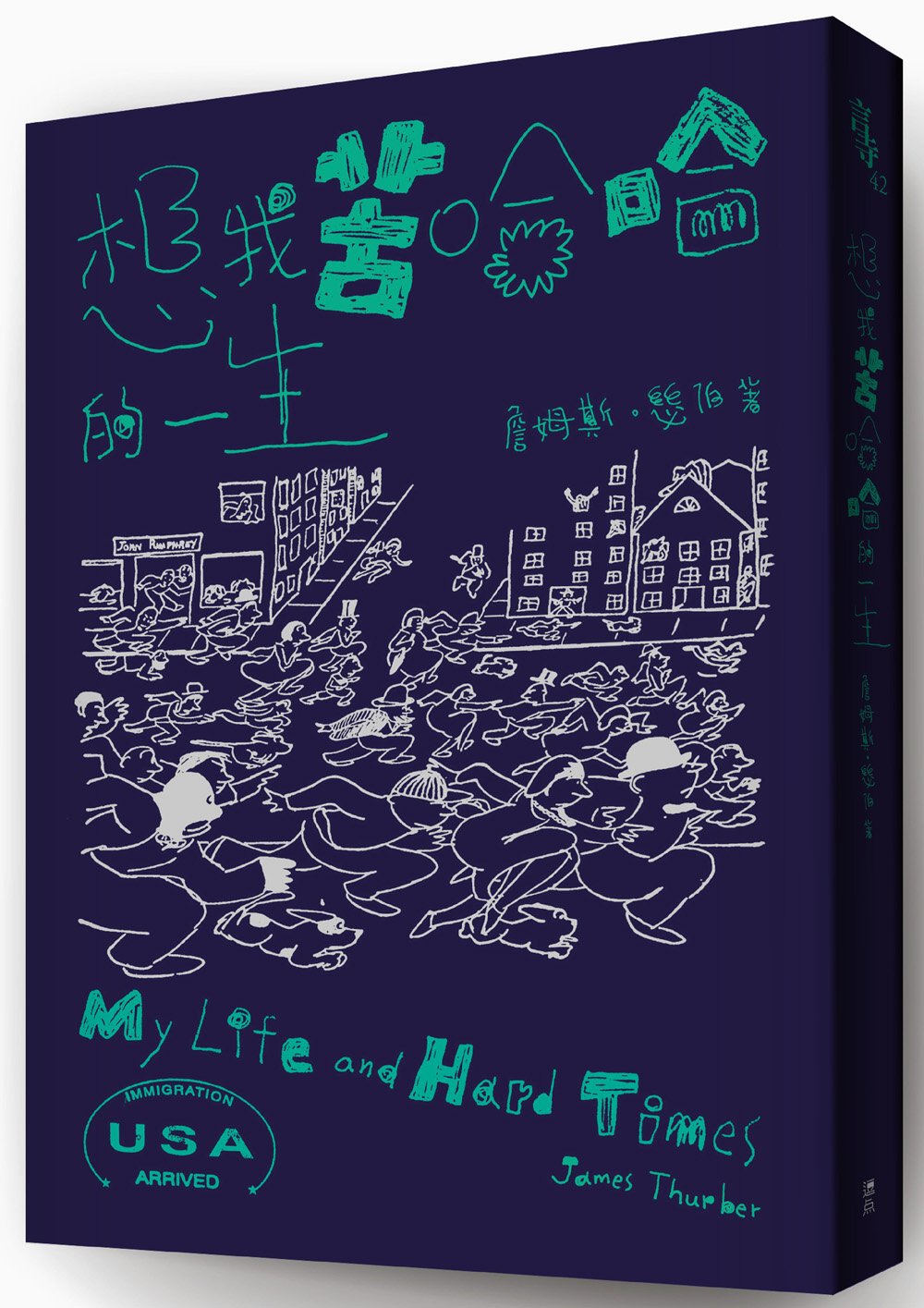

想我苦哈哈的一生(追加收錄電影《白日夢冒險王》原著短篇小說)

日子過得真鬱卒?重量級幽默大師告訴你:

安啦,失控與荒謬才是日常生活最立體的切面!

Who is James Thurber?

◣ 班史提勒把他的小說改拍成電影《白日夢冒險王》。

◣《時代》讓他登上封面人物,感念他對大眾文化的影響。

◣ 敢在《紐約客》公開調侃「海明威文體」,卻沒被他修理的人。

歡慶美國經典(爆笑)傳記在台首度發行,追加收錄

1.電影《白日夢冒險王》原著〈華特.米堤的私密生活〉!

2.向天才畫家達利嗆聲的〈詹姆斯.瑟伯的私密生活〉!

3.淡江大學英文學系蔡振興教授專文賞析!

詹姆斯.瑟伯是小說家,也是漫畫家,更是《時代雜誌》認證的幽默大師。他擅長交叉使用肢體式的幽默、荒謬情節、神經質人物與雙關語等,讓故事情節一路堆疊到無法收拾的地步,再嘎然而止。充滿實驗精神的瑟伯,更透過幽默書寫型塑了當代喜劇的樣貌——電影《哈啦瑪莉》中那為人津津樂道的人狗大戰,早在1933年便出現在《想我苦哈哈的一生》之中——就連班史提勒也改編了瑟伯的作品,拍成《白日夢冒險王》這部電影。

《想我苦哈哈的一生》是瑟伯的自傳,卻更像一個舞台,讓許多小人物登台演出:彷彿活在不同時空、動不動就亂開槍的爺爺,下雨天就擔心電會從插座漏進屋子、喜愛拿鞋子丟鄰居窗戶的媽媽,半夜假鬼假怪把老爸嚇得要死的兄弟,彷彿特務過著雙重人生的女傭,或甚至是那一條咬人無數、逼得眾人想方設法復仇的小狗……所有曾經在瑟伯生命中登場的配角,都因為他的幽默文筆而鍍上一層閃閃發亮的光芒,鮮活地活在故事之中,陪伴著不同世代的讀者一同歡笑。

等了那麼久,我們終於等到了班史提勒掛保證的《想我苦哈哈的一生》,快點打開書頁,別讓瑟伯等太久,他已經準備好要單挑你的嘴角了。出發吧!

作者簡介

詹姆斯.瑟伯(James Thurber, 1894–1961)

美國作家、漫畫家,出生於俄亥俄州的哥倫布市,父親任職於公家機關,總夢想成為律師和演員,母親則是「天生的喜劇演員」。瑟伯有兩個兄弟,是家中的老二;他小時候因為射蘋果遊戲而導致一眼失明。這非但影響了他在體育活動上的表現,於一九一三至一九一八年就讀俄亥俄州立大學時,更礙於拿不到軍訓課的必修學分而無法畢業。不過,也正是視力方面的問題,讓他自小就投入了寫作。

瑟伯大學肄業之後,曾到巴黎的美國駐法國大使館供職,回國後當過報社記者、兼職專欄作家。後來,《小不點斯圖爾特》和《夏綠蒂的網》的作者E.B.懷特在一場宴會上為瑟伯引介《紐約客》的編輯,瑟伯便和《紐約客》結下不解之緣。

他進入了《紐約客》的編輯部,並於一九二九年出版與懷特合著的《性是必須的嗎》(Is Sex Necessary),裡頭收了不少他親自為這本書所繪的漫畫。自此以來,瑟伯除了替《紐約客》撰稿,還時常為該刊繪製插圖,甚至六度登上《紐約客》的封面。瑟伯的作品繁多,他寫散文、寫故事,也有隨筆、寓言、回憶錄、童書、劇本等創作。而這位美國二十世紀一流幽默作家留下的遺言──據他第二任妻子所述──就是不斷喊著「God」,加上那句「God bless... God damn」。

譯者簡介

陳婉容

桃園高中、國立東華大學英美語文學系、創作與英語文學研究所創作組畢業。曾從事英文教科書編輯,現為自由譯者,譯有《世界就是這樣結束的》、《綠野仙蹤》(逗點文創出版)、菲利浦.羅斯《波特諾伊的怨訴》(合譯,書林出版),也偶爾寫字自娛。喜歡山嵐、N次貼,以及在街巷中迷走和電車裡的眾生相。

前言/搞笑其實是一門需要精準計算的藝術/陳夏民

寫在一介人生之前

一、床塌之夜

二、不推不動的車

三、大壩潰堤了

四、鬧鬼夜

五、夜半又驚魂

六、傭人小記

七、愛咬人的狗

八、追想大學時

九、我在徵兵委員會的夜晚

後記

賞析/永遠不退流行的大幽默家——談瑟伯《想我苦哈哈的一生》的幽默書寫/淡江大學英文學系 蔡振興 教授

Bonus Features

#1詹姆斯.瑟伯的私密生活

#2華特.米堤的私密生活

愛咬人的狗 或許人在有生之年,是不應該像我這樣養過那麼多條狗的,但是對我而言,養狗的樂趣遠大於牠們為我平添的痛苦──除了那條叫瑪格斯的萬能㹴。牠給我惹出的麻煩比其他五十四還五十五隻狗加總起來還多,雖說我這輩子窘到極點的一刻當數金妮,這條蘇格蘭㹴犬明明才在紐約某間四樓公寓的衣櫃裡生下六隻小狗,卻硬要我帶牠出去遛遛,接著就在第十一街與第五大道交會的路口毫無預警地產下第七隻,亦是最後一隻小狗那時候。對了,還有那條得過獎的法國貴賓。牠絕不像那些嬌小玲瓏又好管教的白色貴賓,而是條特大號的黑毛貴賓,跟我搭車前往格林威治愛犬大賽時,還在車尾的露天折疊座椅上吐了。牠喉嚨那兒套了件紅色的橡膠圍兜兜,加上我們途經布朗克斯區時在半路遇上了暴雨,我還得幫牠撐把綠色的小傘,不過憑良心講,那更像是一把女用陽傘。雨下得滂沱,然後司機忽然把車開進一間大型修車廠,裡頭滿是修車工。事情發生得太快,我都忘了該收起手中的傘了。但我永遠忘不了──每當我想起這事,還會難過得想吐──那位特別冷酷的修車工前來招呼我們時,因為瞧見我和我的黑毛貴賓而露出的那副難以置信兼深惡痛絕的表情。舉凡修車工和缺乏包容力之人,無不憎恨理著古怪毛髮的貴賓狗,尤其當牠們屁股還頂著一團啦啦隊彩球似的蓬毛。可是,想讓狗拿獎的話,就得這麼搞呀。 不過呢,就如我先前所言,我養過的狗再差勁也比不上那條萬能㹴。真要說起來,牠還不是我的狗:有年我放暑假回家,就發現老弟羅伊在我離家這段期間買了這條狗。這狗又大又結實,脾氣又火爆,而且總表現得好像牠已認定我不是這個家的一分子。身為這個家庭的成員還是有一點點好處的,畢竟牠咬家裡人不會像咬外人那般頻繁。話是這麼說,牠在我們家的那些年還是人盡皆咬,獨漏老媽。有回牠接近老媽,不過撲了個空──就是我們家突然出現老鼠,而瑪格斯拒絕對牠們出手的那個月。相信從來沒有人會在家裡看到我們那個月碰上的那種老鼠:牠們的一舉一動就彷彿人類豢養的寵物,簡直像是經過訓練的老鼠。