黃鳥 | 美妙體態瑜珈在你家 - 2024年7月

黃鳥

英國衛報首作獎得主、紐約時報年度十大好書、美國國家圖書獎文學類決選當代戰爭文學經典之作,語言簡潔優美如海明威,景物描繪之天才如麥卡錫

《狼廳》曼特爾、《蘇西的世界》希柏德、《走夜路的男人》伍爾夫、《奇蹟國度》帕契特、《不能說的名字》克里夫、《與魔鬼共騎》伍卓、《大師》托賓、《鍋蓋頭》史沃福等作家一致讚賞的文學新星

莫非永遠是十八歲,永遠是死了的人。 而我會帶著一個我無法做到的承諾活下去。

二十一歲的巴特與十八歲的莫非,於美國出兵伊拉克前夕於軍中相識,兩個同樣來自維吉尼亞州的老鄉一見如故,巴特答應莫非的母親,會平安帶著她兒子歸來,但一年過去,只剩巴特獨自一人退伍返國。

巴特歸國後生命彷彿被掏空,只要聽到狗吠、烏鴉啼,就彷彿遭受炮擊,手經常保持握著步槍的姿勢,人人當他是戰場英雄,他卻覺得曾經殺人的自己不可原諒,尤其不可原諒的是,莫非死了。更不可原諒的是,他隱瞞莫非之死,冒名寫了一封信給莫非的母親……

本書特色

作者詩性的語言讓小說宛如一首長詩,對於人性的描寫既有各個時代的士兵面對死亡的一般性,也有當代戰爭的特殊性。

作者簡介

凱文.鮑爾斯(Kevin Powers)

出生、成長於美國維吉尼亞州瑞奇蒙,畢業於維吉尼亞聯邦大學,德州大學奧斯汀分校藝術創作碩士,其詩作獲米奇納獎學金(Michener Fellow)。二○○四年至二○○五年曾至伊拉克戰場服役,在摩蘇爾與塔法爾擔任機槍手。《黃鳥》是第一部小說,已售出十八國版權。

譯者簡介

景翔

工科畢業,服役後曾從事電腦程式設計工作,後轉入新聞界,退休後延續自民國五十一年開始的翻譯工作,經手文類廣泛,用心與誠懇則始終如一。曾於華視頻道的《華視電影院》節目主持電影播放完畢後的影評單元,是許多愛電影的五、六年級生重要的回憶。

重要譯作有:《瘋子、教授、大字典》《梭羅日記》《午夜情挑》《中性》《越戰獵鹿人》《猶大之窗》《最後的精靈》《毛巾頭》《惡搞研習營》《慾海有情天》《海柏利昂2》《順流而下》《父子影痴俱樂部》《英倫情人》等。

一隻黃鳥有著黃嘴停在我家窗臺之外拿塊麵包引它進來然後打爆它的腦袋……──美軍行軍時傳統的精神答數不知惡之將至,與忘卻過去之惡,是天性中慈悲的防衛功能,藉此當我們回想那些少數惡之日子時,我們的感覺不致重陷令人難過的回憶中,我們的悲傷也不會因一再重複而始終痛苦。──湯馬士.布朗恩爵士(Sir Thomas Browne)1二○○四年九月伊拉克尼尼微省塔法鎮戰爭想在春天殺死我們。當草色綠了尼尼微的平原而天氣暖和之後,我們在城鎮外低低的丘陵地巡邏。我們很有信心地走過丘陵,穿過長草,像拓荒者一樣開出一條條路通到被風吹掃的林子裡。我們睡覺時,戰爭把它上千條肋骨在地上摩擦著祈禱。我們精疲力盡地向前推進時,它白色的眼睛在黑暗中睜著。我們進餐時,戰爭不吃,只以它奪得的果腹。它做愛,繁衍,藉烈火蔓延。然後,到了夏天,戰爭想在暑熱讓平原上所有的顏色退去時殺死我們。烈日壓進我們的肌膚,而戰爭將它的子民沙沙作響地送進白色建築的陰影中。它讓一層白色籠罩了所有的一切,像一塊紗蓋住我們的眼睛。它每天都想殺掉我們。但是沒有成功。因為我們的安全是命中注定的。我們也不是命中注定會活著。事實上,我們命中什麼也沒注定。戰爭能抓住什麼就帶走什麼。它很有耐心。它不在乎對象,或是地區,也不在乎你是有很多人愛的,還是根本沒人愛的。那年夏天我睡覺的時候,戰爭來到我的夢裡,讓我知道它唯一的目的就是要繼續下去。而我知道它能予取予求。到了九月戰爭已殺死了幾千人。他們的屍體以不等的間距躺在滿是坑洞的街道上,在隱蔽的小巷子裡,經人發現堆積在城鎮外的山溝中。臉部腫脹發綠,厭惡活著的東西。戰爭竭盡所能地想把我們全都殺掉,男人、女人、孩子。但是它還沒有殺死一千個像我和莫非這樣的士兵。秋天開始後,這些數字對我們來說別具意義。莫非和我一致同意,我們不想做第一千個被殺的人。要是後來我們死了,那就死了,可是讓那個數字去做別人的里程碑。九月來臨時,我們都沒有注意到事情有所變化。但我現在知道我生命中一切重要的事都是從那時候開始的。也許在塔法鎮的光來得比較慢,那樣落在淡淡的屋頂輪廓線和黑暗中斜斜的步道。光照著城裡那些白色與黑色用土磚砌成,有鐵皮浪板或水泥屋頂的房屋。天空遼闊,有著像裹屍布的雲。一陣涼風從遠處我們巡邏了一整年的山邊吹來,吹過高聳在堡壘之上的清真寺尖塔,衝下鼓動著綠色遮陽篷的小巷,再到環繞在城外的空地上,最後撞散在四處有我們步槍伸著的房子。我們這一排在我們位於屋頂上的據點移動,一些灰色條紋襯在曙光尚未亮起的天光前。那時還是夏末,我想是一個禮拜天。我們等著。四天來我們一直在屋頂的沙礫中爬行,因為踩到前些日子交戰時留下的彈殼而滑跌。我們把自己捲曲成奇怪的形狀,縮在塗白了的牆下各自的據點。我們靠安非他命和恐懼來保持清醒。我把貼在屋頂的胸部擡高,靠在矮牆上巡視由我們負責的那幾畝地的世界。由我的小小綠色望遠鏡看去,田地過去的房子像在波動,在我們的據點和塔法鎮之間的空地上,到處都是過去四天裡交火中死亡的屍體,躺在灰塵裡,殘破而屈曲著,白色的袍服因為染血而變黑。有幾具在杜松樹和敗草間悶燒,一股混合了碳和機油的氣味令人欲嘔,那些屍體在清晨的新鮮空氣裡燒著。我轉過身來,躲回矮牆後面,點了根菸,用拳曲的手掌擋住那一點櫻紅。我深吸了幾口,把煙吐向屋頂,煙散了開來,然後升上去消失了。菸灰長長地積在那裡,好像過了好久才掉落地下。排上其他的弟兄開始在昏暗的晨光中活動起來。施大林抱著他的步槍靠在牆上,整個等待的時間裡一直時睡時醒。他的頭偶而往後一昂,馬上四下看看,看是不是有人逮到了他。他在漸逝的黑暗中對我百無聊賴地咧嘴一笑,伸出食指來,把塔巴斯哥辣醬抹在眼睛裡以保持清醒。他朝我們這一區轉過身子,肌肉很明顯地在衣物下鼓突緊繃起來。莫非在我右邊的呼吸聲是一種穩定的安慰。我已經習慣於他不時會打斷節奏,訓練有素地把一口痰吐在我們之間那似乎愈來愈大的一潭黑水裡。他對我微微一笑。「要不要來一下,巴特?」我點了點頭。他遞給我一罐隨身包的大熊牌菸草,我塞進下唇裡,把香菸吐掉。濕的菸草辣得讓我流出了眼淚,我把口水吐在我們之間的那潭水裡。整個人清醒了。城鎮在清晨的灰色天光中清晰起來。越過地上那些屍體,房子裡有零星幾扇窗戶掛著白旗。因為黑黑的窗子四周還有破玻璃,使它們成為很奇怪的針織品。窗子崁進塗成白色的房子裡,在陽光中愈來愈亮。由底格里斯河飄來的一陣薄霧散開了,任何殘存的生命跡象都無所遁形,而從丘陵吹向北方的輕柔微風裡,代表休戰的白色破布就在那些綠色遮陽篷上顫動著。施大林用手指點了點錶面,我們知道宣禮員不久就會從清真寺的高塔響起令人毛骨悚然的小調,號召信徒祈禱。這是一個記號,我們都知道這意味著,時間已經過去了。我們更接近我們隨著破曉和黑暗而來卻同樣模糊不清的目的。

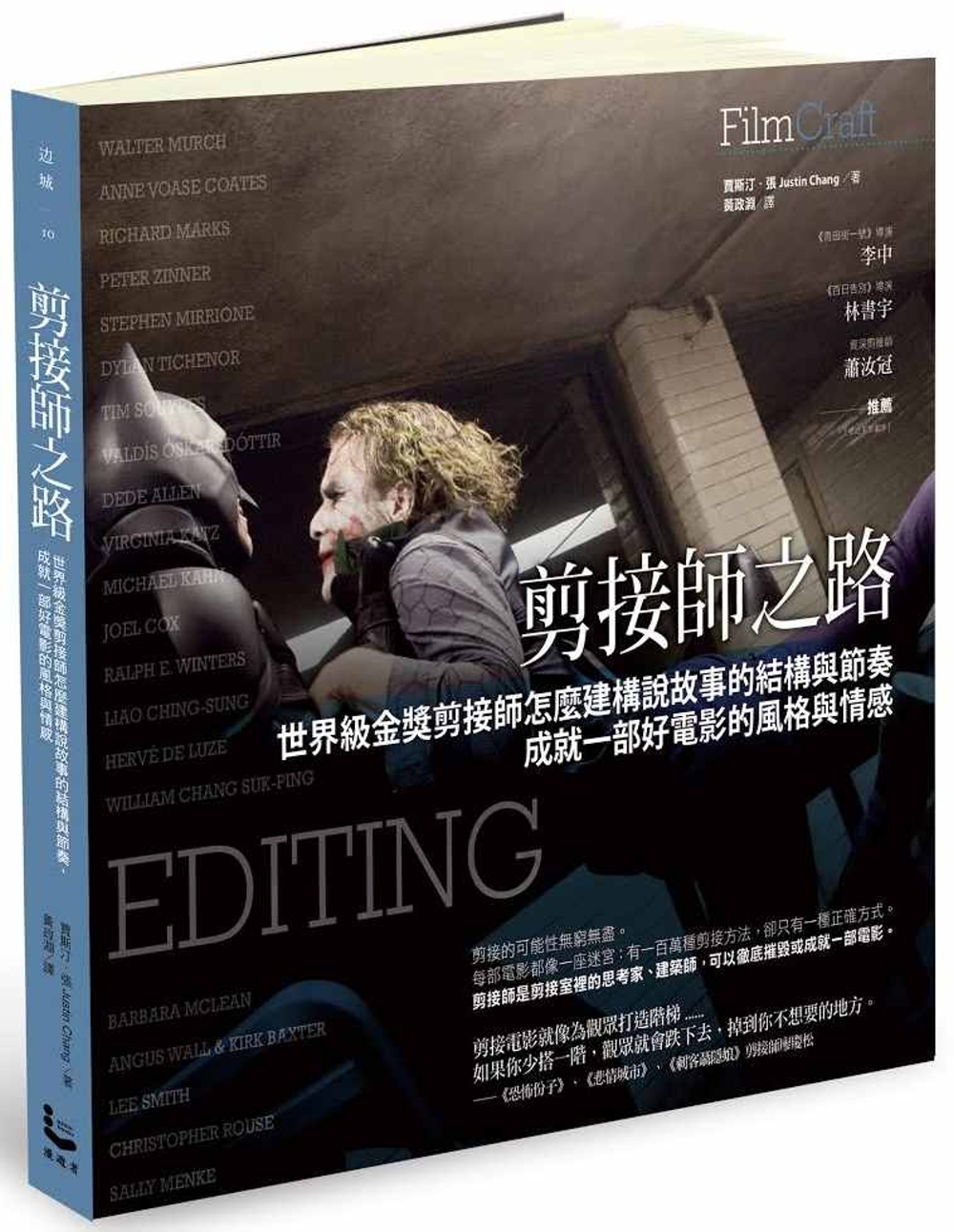

剪接師之路:世界級金獎剪接師怎麼建...

剪接師之路:世界級金獎剪接師怎麼建... 超級英雄啟示錄:60個獲得超能力的秘訣

超級英雄啟示錄:60個獲得超能力的秘訣 蒼翼默示錄 PHASE 0

蒼翼默示錄 PHASE 0 明清小說寶物崇拜研究

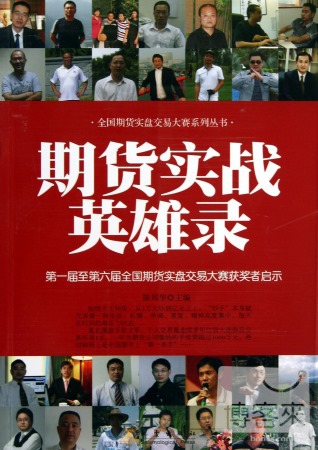

明清小說寶物崇拜研究 期貨實戰英雄錄:第一屆至第六屆全國...

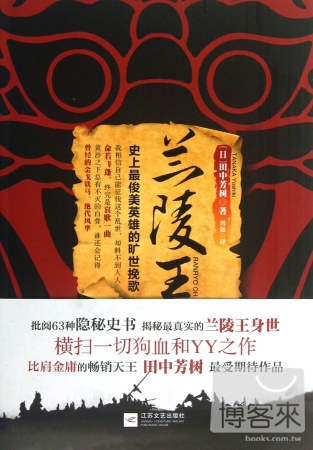

期貨實戰英雄錄:第一屆至第六屆全國... 蘭陵王

蘭陵王 清代驚世奇案啟示錄:帝王心術、官場...

清代驚世奇案啟示錄:帝王心術、官場... 圖說中國圖騰

圖說中國圖騰 自我療癒正念書:如詩般優美又真實深...

自我療癒正念書:如詩般優美又真實深... 一口氣讀完大漢史

一口氣讀完大漢史